昨今、コールセンターの現場では人手不足と対応品質の両面で課題を抱える企業が増えています。

そんな中、AI活用による業務効率化が進み、少人数でも高品質な顧客対応が可能になってきました。

今回は、コールセンター導入や運営委託を検討している方向けに、AI技術を上手に取り入れるためのポイントを解説していきます。

目次

1.コールセンターAI活用が注目される理由

∟1-1.人手不足の解消

∟1-2.顧客満足度向上

∟1-3.コスト削減・事業継続

2.注目のAIソリューション事例

∟2-1.チャットボットでの自動応答

∟2-2.ボイスボット(音声認識AI)の活用

∟2-3.通話内容の自動要約・分析

3.導入のポイント・比較検討のコツ

∟3-1.目的を明確化する

∟3-2.費用対効果を試算する

∟3-3.サポート体制を見極める

まとめ

1.コールセンターAI活用が注目される理由

AI活用はコールセンター業務においても、近年急速に広まっています。特に中小企業でも導入しやすいクラウド型のソリューションが増えたことで、初期費用を抑えつつ顧客満足度を高める取り組みが可能になりました。ここでは、その背景とメリットを詳しく見ていきます。

1-1.人手不足の解消

近年、コールセンターは慢性的な人手不足に直面しています。

業務の大半を電話やメール、チャットといった顧客対応に費やすため、これまでは人が対応する必要があると考えられていました。しかし人で対応しなければならないため、採用コストや人材育成の負担は決して小さくありません。そこで注目されているのがAI活用です。

AIチャットボットや音声認識システムを導入すると、よくある質問や定型的な問い合わせは自動応答で対応できるようになります。すべてAIが対応するのではなく、AIと人とが混合したフローも構築することができます。

最初にAIに対応をさせて、オペレーターが対応すべき複雑な問い合わせだけを抽出し、限られた人員でも効率よく運営が可能となります。また、AIを活用することによって、スタッフ1人あたりの負担が軽減され、パフォーマンスの向上や離職率の低下にもつながることが期待できるでしょう。

チャットなどはすでにAIが対応しているイメージがあると思いますが、最近では音声を文章に変換し、それをAIが検索、回答した文章を作成し、最後にまた文章を音声化し回答するということができるようになっていますので、電話での問い合わせに対してもAIが回答するということができるようになっています。

1-2.顧客満足度向上

顧客が問い合わせした際に、AIによる自動応答になってしまうと、顧客満足度が下がるのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。ところが、AIチャットボットやボイスボットが一定レベル以上に学習していれば、むしろ応答速度は大幅に向上し、満足度もあがるでしょう。なぜなら、今まではコールセンターの営業時間内でしか対応してもらえなかったことが、24時間いつでも自動回答が可能になるからです。

これまではITリテラシーのある程度高い方に対してチャットボットなどで24時間対応を実施していましたが、通常の電話をかける感覚でAIが回答をすることが可能になっています。

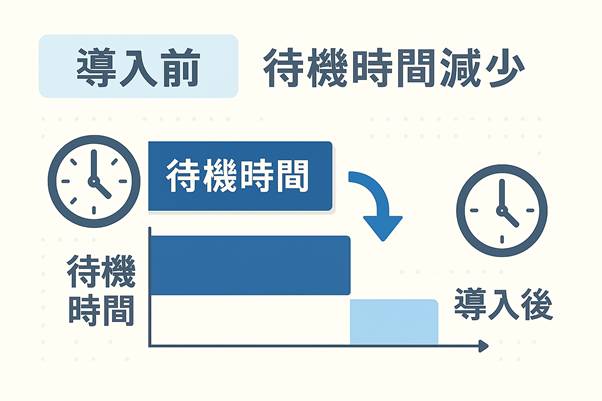

チャットボットなら営業時間外でも問い合わせに対応できるため、急ぎの用件でも迅速に回答しやすくなります。音声ボットを導入すれば、電話窓口が混雑している際にも自動で一次対応を行い内容を分類して適切な応答を返したり、必要に応じてオペレーターへ転送できるようになります。問い合わせの待ち時間が短縮され、顧客の不満を抑えられるでしょう。

AIが1次受けをすることにより、すべてを人が対応する必要もなくなり、人手不足解消に一役買っています。

また、AIの特徴として、対応品質を一定に保ちやすい点も挙げられます。人間のオペレーターだとスキルや経験により対応にばらつきが多少なりとも出てしまいますが、AIはマニュアルに忠実に動作するため、回答精度を一定水準で維持できます。これらの要素が組み合わさり、顧客満足度向上につながるのです。

1-3.コスト削減・事業継続

AI活用には、初期導入費用や月額利用料がかかります。しかし、人力だけでコールセンターを運営する場合と比較すると、長期的なコスト削減が期待できます。以下のようなポイントから、トータルコストが抑えられるケースが多いです。

- 人件費削減

定型の問い合わせをAIが自動処理することで、オペレーターの増員を最小限にとどめられます。オペレーターの採用コスト以外に、育成や残業費などの運用コストも抑えることも可能です。また同時に対応できる件数も増えますし、実際に導入するAIによるところがありますが、人件費より安いことが多く、センターのコスト削減にも役立ちます。 - 研修・教育コスト削減

AIがナレッジベースを活用して回答候補を提示するしくみがあれば、経験の浅いオペレーターでもスムーズに対応できます。長期間かけた研修を必要としなくなるため、教育コストを削減することが可能です。

ただし、AIのナレッジを整備、更新する工数は発生します。問い合わせ数の多いコールセンターほどその効果が発揮できるといえます。 - BCP(事業継続計画)対策

災害や緊急事態でオペレーターが出社しにくくなった場合でも、クラウド上のAIシステムが対応を続けます。大規模災害時など電話が殺到するときにも、AIは柔軟にスケールするため、企業の事業継続力を高める効果が期待できるのです。

2.注目のAIソリューション事例

AI活用と一口にいっても、実はさまざまな技術や導入形態があります。実際にコールセンターで運用が進み成果を上げている代表的なソリューションを3つ紹介します。自社の課題や目的に合った形で組み合わせると、より効果的に活用できるでしょう。

2-1.チャットボットでの自動応答

一番導入しやすいAIソリューションとして多くの企業が導入したり、注目しているのが、チャットボットによる自動応答です。チャットボットはWebサイトやLINEの公式アカウントなどに設置し、ユーザーがテキストで問い合わせをすると、AIが最適な回答を返してくれます。

- シナリオ型チャットボット

事前に用意したシナリオに沿って分岐しながら回答するタイプです。導入コストが低く比較的短期間で開始できます。一方、想定外の質問に対応しにくいケースがあるため、緻密なシナリオ設計が不可欠です。 - AI学習型チャットボット

自然言語処理(NLP)を用いてユーザーの入力文を理解し、最適な回答を導くタイプです。過去の問い合わせデータを学習することで回答の精度を高められます。シナリオに縛られず柔軟に応答できるので、より多様な質問に対応しやすいというメリットがあります。

チャットボットを活用すると、よくある質問への回答時間が大幅に短縮されるだけでなく、24時間体制で顧客をサポートが可能です。EC通販企業などでは、チャットボット導入により問い合わせ件数を50%削減し、対応までの待ち時間も半減させた事例が報告されています。

シナリオ型はAIを使用していない従来のチャットボットですが、こちらのメリットは質問が提示されるため、商品名や訪ねたいことがわからない複雑な場合などに質問を見つけやすくなります。AI型は最近のChatGPTなどで本当に使い勝手がよくなってきています。こちらの難点は正答率。やはり人に比べて正答率が低いというのが現状ですが、すごい勢いで改善されていっています。

2-2.ボイスボット(音声認識AI)の活用

コールセンターといえば依然として電話対応が中心という企業も多いでしょう。そこで注目されるのが、ボイスボットと呼ばれる対話型音声AIです。顧客が電話をかけると、AIオペレーターが自動応答し、音声認識を通じて発話内容を理解します。

- 本人確認の自動化

保険会社やEC通販などで多くの事例が報告されています。声紋認証や音声入力によって本人確認を行い、人間のオペレーターにつなぐ前のプロセスを大幅に短縮可能です。 - 簡易手続き・問合せ振り分け

自動音声ガイダンスでメニューを選択させるIVR(Interactive Voice Response)の高度版として、ユーザーが「返品手続きをしたい」「住所変更をしたい」などと話すだけで最適な部署に転送できます。これによりミスの削減や顧客の待ち時間短縮が期待されます。

IVRのようにボタンを押して選択する必要もなく、口頭で対応が済みます。 - 災害時の大規模な問い合わせ受付

突発的な電話が殺到するケースでも、クラウド上のボイスボットは柔軟にスケールできるため、コールセンターのパンクを防ぐことが可能です。ある保険会社では、1時間あたり最大3000件の受付を可能にしたとの報告もあります。

導入時は、音声認識エンジンの精度やPBX(構内交換機)との連携がポイントです。大手通信ベンダーやクラウドサービス各社が提供するソリューションを比較し、自社に合ったものを選ぶとスムーズに導入できます。

2-3.通話内容の自動要約・分析

AIによる文字起こしと要約機能が進化したことで、コールセンター業務の大きな負担となっていたアフターコールワーク(ACW)が大幅に削減できるようになりました。具体的には、以下のようなステップで自動処理が進みます。

- 通話音声をリアルタイムで文字起こし

音声認識AIが顧客とオペレーターの会話をテキスト化します。文字化されたデータは、キーワード検出や検索の対象にすることも可能です。 - 要約生成AIがサマリーを作成

生成AIを活用して、会話の重要事項だけを抽出し、短い文章でまとめます。オペレーターがいちいち手入力していたメモ作業を大幅に短縮することが可能です。 - VOC(Voice of Customer)の分析

全通話内容がテキストデータとして蓄積されるため、クレームの原因分析や商品改善のヒント抽出に役立ちます。感情分析AIを併用すれば、顧客の感情変化をスコア化してモニタリングすることも可能です。

要約の自動化は、特に慢性的な人手不足に悩むコールセンターの現場で「今すぐ取り入れたい技術」として注目されています。ある事例では、要約生成AIの導入によって年間9,000時間以上の作業時間を削減できたと報告もあります。スタッフの離職率低減にもつながるため、導入を検討する企業が増えています。

難点を上げるとすれば、漢字の変換精度が悪いということです。日本語という環境が同じ発音で何通りもの感じがあるため、誤変換が発生します。これらの修正は必要ですが、細かいことを気にしなければ、時間短縮は確実にされます。

3.導入のポイント・比較検討のコツ

AIソリューションによる業務効率化の効果が注目される一方で、「何から手を付ければいいかわからない」という声も少なくありません。ここでは、コールセンターにAIを導入・委託する際に気を付けたい重要なポイントをまとめました。

3-1.目的を明確化する

まず最初に大切なのは、自社のコールセンターにどんな課題があり、AIによって何を解決したいかを明確にすることです。たとえば以下のように、最優先事項を洗い出します。

- 問い合わせの件数を減らしたい

→ チャットボットやFAQシステムで顧客の自己解決を促す - 通話の待ち時間を短縮したい

→ ボイスボットによる自動応答や振り分けの効率化 - 応対品質を均一化したい

→ ボイスボットによる対応の均一化、要約生成AIや感情分析AIを活用し、オペレーターへの支援を強化 - 費用を抑えながら24時間対応したい

→ クラウド型AIソリューションでのチャット対応や自動音声対応

目的を絞ることで導入すべきAI技術が見えやすくなり、比較検討もしやすくなるのです。この数年でクラウド型のAIなどがかなりコモディティ化してきており、中小企業にとっても手を出すことができる価格帯になってきたため、使用のチャンスが訪れています。

3-2.費用対効果を試算する

AI導入には、初期費用や月額利用料などが発生します。チャットボットなら月数万円から、ボイスボットの場合は通話量に応じた従量課金など、コスト体系はサービスごとに異なります。選定時は、以下の視点で費用対効果を検討しましょう。

- 問い合わせ削減による人件費の減少

定型的な対応をどれだけAI化できるかを想定し、オペレーター人数や残業時間がどれほど減るか試算 - 顧客満足度向上による売上増

入電ロスやクレーム対応の迅速化により、顧客のロイヤルティが高まり、リピーター増につながるのか - データ活用によるサービス改善

AIによるVOC分析で新商品やサービス改善アイデアを得ることができるか、長期的に企業競争力の強化に寄与するか

AI活用によるメリットは必ずしもコスト削減だけではありません。サービス品質向上や顧客満足度の底上げなど、定量化が難しい効果もしっかりと考慮することが重要です。

3-3.サポート体制を見極める

AIを導入しても、運用開始後に「学習データのメンテナンス」や「トラブルシューティング」が発生します。中小企業の場合、社内にAIの専門知識を持つスタッフがいないケースも多いため、ベンダーやパートナー企業のサポート体制が成功のカギとなるでしょう。

- 導入時の支援

事前の要件定義からシステム設定、オペレーター教育まで手厚くフォローしてくれるか - 運用・メンテナンスサポート

定期的にチャットボットの回答精度をチェックし、回答内容をアップデートしてくれるのか、ボイスボットの認識率向上を支援するプログラムがあるのか - 連携システムへの対応

既存のCRMやPBXとスムーズに連携できるかどうかも重要、標準連携があるか、専用のAPIが用意されているか

ベンダーとの連携を密にしておけば、AIが想定外の問い合わせや方言・専門用語を学習しきれない場合でも迅速に対処してもらえます。サポート体制を見極めることで、AI導入後の効果を最大化することができるでしょう。

まとめ

コールセンターへのAI活用は、単なる問い合わせ対応の効率化だけでなく、顧客満足度向上や新たな事業成長への道を切り開く可能性があります。中小企業でも導入しやすいクラウド型のチャットボットやボイスボット、自動要約などの技術が続々と登場し、限られたリソースでもハイレベルなカスタマーサポートを実現できる時代になってきました。

導入の際は、まず自社の課題を明確にし、費用対効果を試算しつつサポート体制の充実したベンダーを選ぶことが成功の鍵です。AIの力を借りれば、人手不足に悩む企業でもコールセンター運営を無理なく行えます。委託を検討されている場合も、AIソリューションを活用できる運営パートナーを見つけることで、より大きな成果を得られるでしょう。

コールセンターにAIを取り入れて、顧客対応をよりスムーズに、そして魅力的なサービス体験を提供するための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。多様化する顧客ニーズに柔軟に応えるためにも、今こそAI活用を検討する絶好のタイミングです。

コールセンターについてもっと詳細を知りたい、価格を知りたいなどのご要望ございましたら、「さえテル」詳細資料無料でダウンロードいただけます。料金体系がはっきりしており、資料やHPを見るだけで概算の運営費は把握できます。コアメンバーで電話対応する時間がもったいないと感じたら、ぜひ「さえテル」をお試しください。