コールセンターは顧客満足度の向上や問い合わせ対応の効率化に大きく貢献する仕組みです。しかし、初めて導入を検討する企業にとっては、具体的な構築手順や運用のポイントがつかみにくい面もあります。

本記事では「コールセンター マニュアル」をキーワードに、構成例やスクリプトなど実務で役立つ情報を分かりやすく解説します。

目次

1.コールセンター導入の基本とマニュアル作成の重要性

∟1-1.コールセンターの目的を明確にする

∟1-2.必要な役割と組織構成

∟1-3.システムと設備の準備

2.現場ですぐ使えるマニュアル作成のポイント

∟2-1.スクリプトの作り方と具体例

∟2-2.FAQ作成で問い合わせを効率化

∟2-3.トラブル時の対応フロー

3.オペレーター教育と品質維持の取り組み

∟3-1.新人研修プログラムの流れ

∟3-2.日々の応対チェックリスト

∟3-3.マニュアル更新と継続的改善の重要性

まとめ

1.コールセンター導入の基本とマニュアル作成の重要性

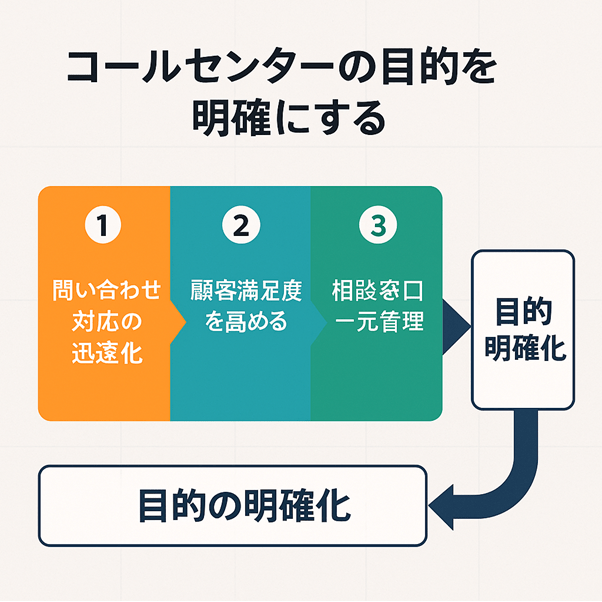

1-1.コールセンターの目的を明確にする

コールセンターを導入する際に、まず最初に意識したいのは「何のためにコールセンターを運営するのか」という目的の明確化です。具体的には、顧客からの問い合わせ対応を迅速化し、顧客満足度を高めたいのか、製品やサービスに関する相談を一元管理して社内連携をスムーズにしたいのかなど、導入企業ごとに狙いが異なる場合があります。

目的をはっきりさせることで、予算や人員配置、システム要件を正しく設定しやすくなります。また、コールセンターで管理すべき指標(KPI)が定まるため、運営方針を全員で共有できるようになる点もメリットです。目標とする応答率や顧客満足度を明示すれば、スタッフのモチベーション維持にもつながります。

1-2.必要な役割と組織構成

コールセンターでは、主にオペレーター、スーパーバイザー(SV)、マネージャーといった役割に分かれて運用されるケースが多いです。オペレーターは実際に電話応対を行う担当で、顧客の声を最初に受け止める重要なポジションになります。丁寧な言葉遣いや正確な製品・サービス知識を身につける必要があるでしょう。

スーパーバイザーは、オペレーター数名から十数名を束ねる現場リーダー役です。新人オペレーターの研修や対応品質の確認、クレームなど複雑な案件のエスカレーション先としての役割も担います。さらに上位のマネージャー(センター長など)は、予算やKPIの管理、シフトや運営全体の方針決定を行うポジションとなります。規模の大きいコールセンターでは、品質管理担当(QA)やトレーナーを専任で置く場合もありますが、小規模運営ではSVが兼任することも珍しくありません。

1-3.システムと設備の準備

コールセンターを運営するには、電話システムや顧客管理システム(CRM)、通話録音設備、オペレーター用ヘッドセットなどの環境が欠かせません。たとえば、PBX(構内交換機)やクラウド型の電話サービスを導入し、IVR(自動音声ガイダンス)で一次振り分けを行うことで、オペレーターの負荷を軽減する方法があります。

また、対応履歴をすぐに参照できるCRMを組み合わせると、過去のやり取りを確認しながらスムーズに応対できます。自社内での情報共有と合わせてナレッジベースやFAQを整備しておけば、同じ質問に何度も答える手間を減らせるでしょう。設備投資の際は、想定するコール数や営業時間、スタッフ数を考慮して導入範囲を決めることが大切です。

2.現場ですぐ使えるマニュアル作成のポイント

2-1.スクリプトの作り方と具体例

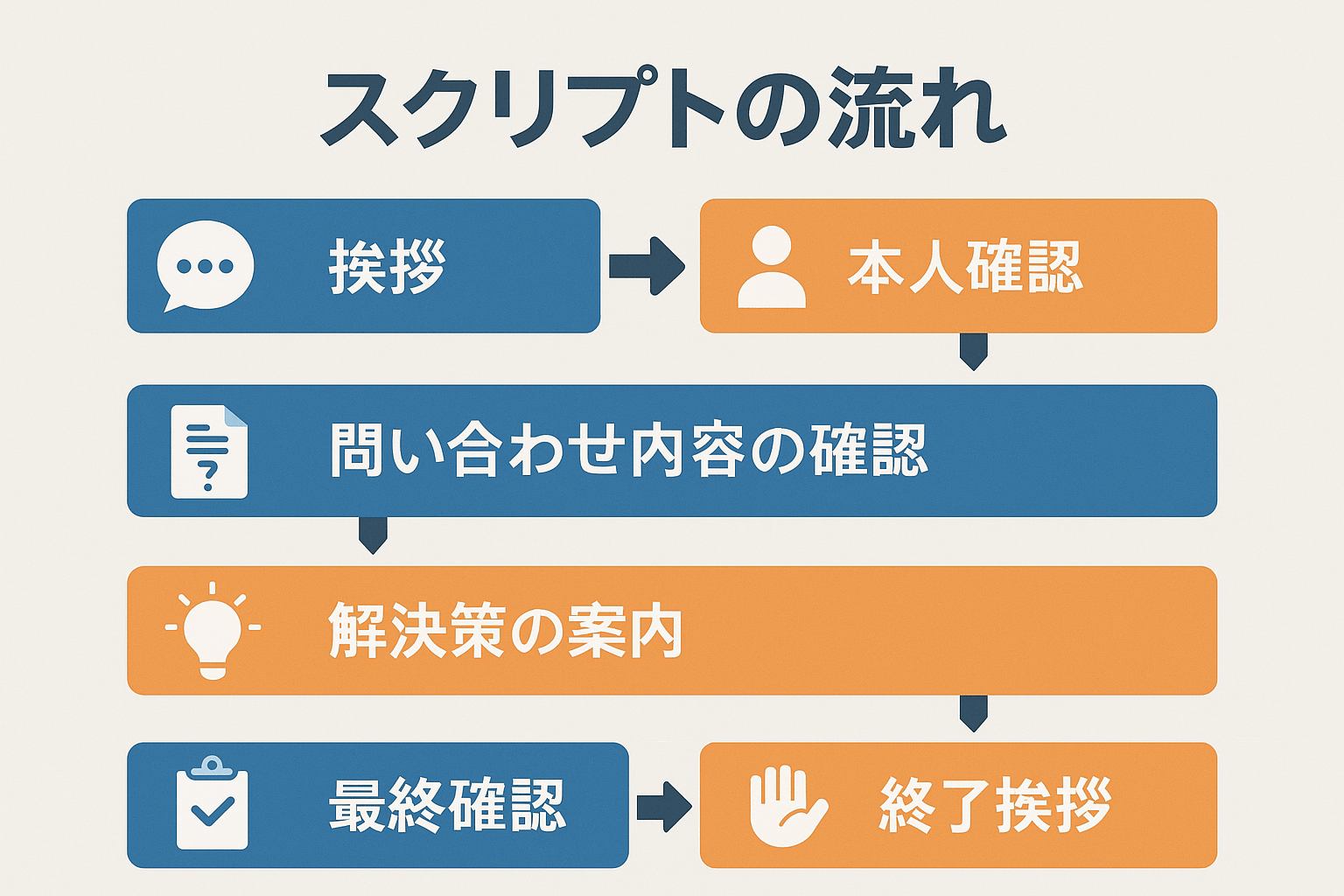

コールセンターの安定した品質を保つためには、オペレーターが準拠すべき「スクリプト(応対台本)」を用意すると便利です。あらかじめ通話の流れや要点を定めることで、オペレーターごとのばらつきを防ぎます。

一般的な流れは「挨拶→本人確認→問い合わせ内容の確認→解決策の案内→最終確認→終了挨拶」です。例えば、オープニングで「お電話ありがとうございます。○○社カスタマーサポートの△△でございます。本日はどのようなご用件でしょうか」と名乗り、相手に安心感を与える挨拶を入れましょう。

その後の解決策を案内するときは、専門用語や社内用語を使いすぎないことがポイントです。「まず○○という操作をお願いします」「念のため△△の情報を確認していただけますか」など、相手が理解しやすい言葉に置き換えるよう意識しましょう。

2-2.FAQ作成で問い合わせを効率化

頻出する質問や想定される問い合わせ内容を、あらかじめFAQ形式でまとめておくと、オペレーターが迅速に回答できるようになります。よくあるカテゴリとしては「製品・サービスの使い方」「請求や支払い方法」「アカウント情報の変更手続き」「技術的トラブルの対処」などが挙げられます。

FAQはただ作るだけでなく、常に更新していくことが肝心です。運営が進むにつれ新しい質問が出てきたり、製品やサービスの仕様が変更になったりする場合があります。その都度、FAQを修正・追加し、全オペレーターがいつでも最新版を参照できるようにしておくと、対応品質の均一化につながります。

また、FAQの内容を社外向け(ウェブサイトなど)に公開できる部分は積極的に開示するのも一案です。顧客側が自力で解決できれば、コール数そのものが削減できることも少なくありません。

2-3.トラブル時の対応フロー

コールセンターでは、通常の問い合わせだけでなく、クレームやシステム障害などイレギュラーな状況にも備えなければなりません。そうした「もしもの時」の対応フローをマニュアル化しておくと、オペレーターが落ち着いて行動できます。

クレームの場合は、まず相手の不満を最後までしっかりと聞き取る姿勢を持ち、「ご不便をおかけし申し訳ございません」と誠意ある謝罪を伝えましょう。そのうえで問題状況を確認し、社内ルールの範囲で可能な解決策を提示し、合意を得ることが大切です。必要に応じてスーパーバイザーにエスカレーションし、早期解決を図ってください。

一方、システム障害など大規模なトラブルが起きた際は、オペレーターが共通のアナウンスをできるように情報を共有しておきます。障害の有無や原因の把握、復旧の見込みなど、わかっている情報を素早く伝えることで、顧客の不安を軽減できます。こうした共通スクリプトは運用開始後にも適宜更新しておくと安心です。

3.オペレーター教育と品質維持の取り組み

3-1.新人研修プログラムの流れ

新人オペレーターが現場でスムーズに対応できるよう、体系的な研修を用意しておくと効果的です。まずは、会社やコールセンターの全体像を理解するオリエンテーションを行い、続いて製品・サービスの基本知識、システム操作、電話応対マナーの順で学んでもらうのが一般的な流れになります。

とくに電話応対マナー研修では、敬語の使い方、声のトーン、話す速度、クレーム時の言葉遣いなどをロールプレイで繰り返し練習します。あらかじめ用意したスクリプトを読みながら複数回試すことで、自分の言葉遣いの癖や、聞き手にとってわかりにくい表現がないかを確認できるのです。

最終的には実機を使った模擬コール演習を行い、実際のフローを体験してもらうと効果的です。システム上で顧客情報の検索や履歴の記録を行う手順を体験しながら、対応スピードや正確性を向上させることができます。

3-2.日々の応対チェックリスト

オペレーターが研修を終えて実務に入ってからも、定期的に品質をモニタリングしフィードバックする仕組みを整えましょう。具体的には下記のようなチェックリストを活用できます。

- 挨拶:会社名や自分の名前を名乗っているか

- 傾聴:お客様の話を遮らず最後まで聞き、合いの手を入れているか

- 案内の正確さ:FAQやマニュアルに沿った回答ができているか

- トーン・言葉遣い:落ち着いた声色で失礼のない敬語を使えているか

- クロージング:問題が解決したかの確認やお礼を述べて終了できているか

これらの項目を定期的に振り返ることで、オペレーターは自分の応対を客観視しやすくなります。スーパーバイザーや品質管理担当者がモニタリングを実施する場合も、録音を一緒に聞きながら具体的な改善点を指摘する方法が効果的です。

3-3.マニュアル更新と継続的改善の重要性

コールセンターの運用が軌道に乗り始めても、マニュアルは「完成したら終わり」ではありません。運営を続けていくうちに、想定外の問い合わせや製品改訂による手続き変更が出てくることは珍しくないからです。その都度、FAQやスクリプト、トラブル対応フローを見直し、スタッフ全員で共有することで常に最新の状態を保ちましょう。

また、新しいオペレーターの視点は貴重な情報源です。研修中に「あいまいな表現がある」「同じ作業でも説明方法が複数あって混乱する」など、気づいた点をまとめておき、SVやマネージャーが協議してマニュアルへ反映するといった改善フローを回すことをおすすめします。

マニュアルを活用しながら定期的に評価やフィードバックを行い、問題が発生した場合には原因を追究して対策する仕組みを継続していくことが、コールセンター品質の向上に直結します。

まとめ

コールセンターを初めて導入する企業にとっては、何から手をつければよいか迷うことも多いかもしれません。しかし、最初の段階で目的を明確に定め、必要な人材・システムを整備し、分かりやすい「コールセンター マニュアル」を作成することで、スムーズに運用をスタートできます。

特にスクリプトやFAQ、トラブル時の対応フローなどは、オペレーター個々のスキルや経験に左右されがちな業務を安定化させるためにも重要です。新人研修の段階から丁寧に指導し、実務に入ってからもモニタリングやフィードバックを欠かさないことで、顧客満足度の高いコールセンターを実現しやすくなるでしょう。

マニュアルはあくまで業務をサポートするためのツールです。実際に運営しながら見つかった課題を積極的に取り入れ、バージョンアップを重ねていくことで、より実践的で効果の高い運用が可能になります。ぜひ本記事のポイントを参考に、使いやすく成果の出やすいコールセンターを構築してみてください。

コールセンターについてもっと詳細を知りたい、価格を知りたいなどのご要望ございましたら、「さえテル」詳細資料無料でダウンロードいただけます。料金体系がはっきりしており、資料やHPを見るだけで概算の運営費は把握できます。コアメンバーで電話対応する時間がもったいないと感じたら、ぜひ「さえテル」をお試しください。