コールセンターを運営するうえで欠かせない指標の1つが「稼働率」です。

オペレーターが実際に顧客対応など業務に従事している時間の割合を示す稼働率は、顧客満足度やコスト効率にも大きく関わります。本記事では、コールセンター稼働率の定義や適正水準、さらにKPIとの関係を中心に詳しく解説します。

目次

1.コールセンター稼働率とは

1-1.稼働率の定義と計算式

1-2.稼働率が高すぎる場合のリスク

1-3.稼働率が低すぎる場合の問題

2.稼働率の目安と周辺指標

2-1.適正水準は80~85%前後

2-2.占有率との違い

2-3.関連する主要なKPI

3.コールセンター稼働率を管理・改善するポイント

3-1.数値の可視化とモニタリング

3-2.シフト最適化とスケジュール管理

3-3.テクノロジーによるサポート

まとめ

1.コールセンター稼働率とは

1-1.稼働率の定義と計算式

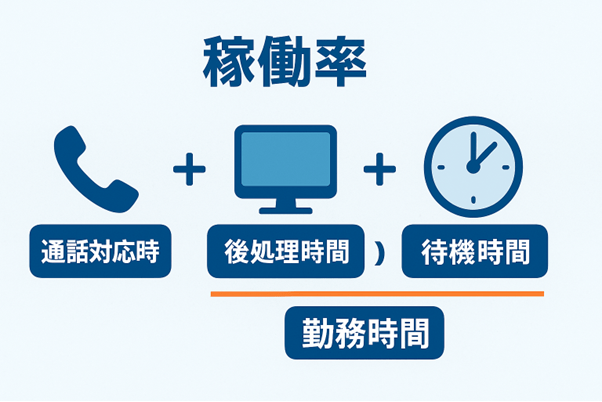

コールセンターにおける稼働率とは、オペレーターがシフト内で実際に顧客対応や事務処理に携わっている時間の割合を示す指標です。具体的には「通話対応時間」と「後処理時間」、および「着信待機している時間」の合計を「勤務時間」で割って算出します。

- 稼働率(%)=(通話対応時間+後処理時間+待機時間)÷ 勤務時間 × 100

たとえば、1日8時間(480分)のシフトで、通話や後処理・待機を合わせて6時間(360分)顧客業務を行った場合の稼働率は、360分 ÷ 480分 × 100≒75%となります。なお、この指標はオペレーター個人でもコールセンター全体でも算出可能です。個人レベルと全体レベルの両方を定期的に管理し、効率と負荷バランスを把握することが重要と言えます。

1-2.稼働率が高すぎる場合のリスク

コールセンターの稼働率は、極端に高いとリスクも生じます。稼働率が90%を上回るような状態では、オペレーターがほぼ休む間もなく通話や後処理を続ける状況になりやすく、顧客対応の品質低下やストレス過多による離職率増加が懸念されるでしょう。応答率やサービスレベルも下がりやすくなり、顧客体験を損ねてしまう恐れがあります。

高負荷を放置すると、スタッフのモチベーションや健康面に支障を来しかねないため、稼働率が上がりすぎている場合はシフトや人員を再考し、顧客対応を安定化させる工夫が必要です。

1-3.稼働率が低すぎる場合の問題

一方、稼働率が70%を下回るような場合は、人員の過剰配置や業務量が少なすぎる可能性があります。結果としてオペレーターの待機時間が長くなり、人件費が無駄に膨らむでしょう。稼働率が極端に低い状態が続くと、オペレーターにとってもやりがいや達成感を得にくく、モチベーション維持が難しくなる面も否めません。

ただし、閑散時間帯を研修やシステム整備に活用するなど、コールが少ない時期を前向きに使えているのであれば問題は少ないでしょう。いずれにしても、稼働率の極端な偏りはコスト効率とオペレーターの満足度を損ねることになるため、定期的なシフト調整や要員計画の見直しが欠かせないと言えます。

2.稼働率の目安と周辺指標

2-1.適正水準は80~85%前後

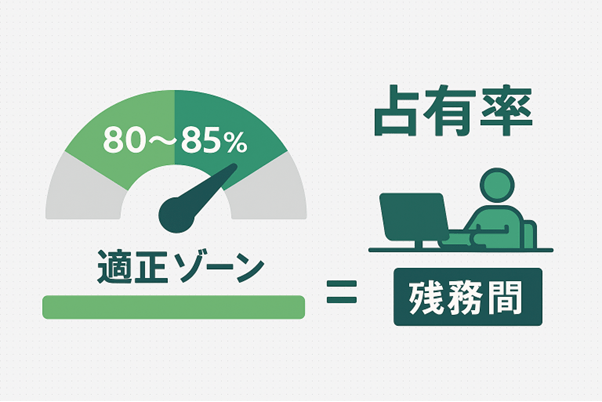

稼働率の理想的な水準は、一般的に80~85%程度といわれています。これは国際規格や業界の運営事例でも多く見られる数値です。80%台前半であれば、オペレーターに短い待機時間がありつつも大きな無駄は少なく、適度なバランスを保てます。反対に85%を超えてくるとオペレーター不足から待ち呼が発生しやすくなり、90%を上回るような過度な状態が続くと、離職率の増加と顧客満足度の低下につながる可能性が大きいです。

このように適正稼働率を保つことで、対応品質とコスト効率の両立が期待できます。企業の規模や業態によって適正値は多少前後しますが、大まかな目安として80~85%前後を視野に入れておくとよいでしょう。

2-2.占有率との違い

コールセンターでは稼働率と似た指標として、「占有率」が使われることもあります。占有率は、休憩などを完全に除いた純粋な稼働可能時間に対する“通話+後処理”時間の割合を指すことが多いです。オペレーターの“忙しさ”を測定する意味合いが強いため、稼働率とはやや異なる指標と言えます。

一方、稼働率はオペレーターのシフト勤務全体を対象にしており、人事コストや労働時間の管理指標として有用です。両方の数値を組み合わせることで、コールセンターにおける最適な人員配置や応対効率を多角的に把握できます。

2-3.関連する主要なKPI

稼働率はサービスレベルや放棄呼率など、ほかのKPIとも密接に関連しているのです。たとえば稼働率が高いほど着信に対応できそうに見えますが、現場の負担が限界を超えると放棄呼が発生しやすくなり、顧客満足度を下げる要因になります。

また、応答率(answer rate)や平均応答速度(ASA)なども稼働率の影響を受けやすい指標です。稼働率が極度に高い場合は、対応速度を維持しながら顧客のさまざまな要望に応えることが難しくなります。こうした指標同士のバランスを考慮しながら、コールセンター全体の運営を最適化していくことが重要です。

3.コールセンター稼働率を管理・改善するポイント

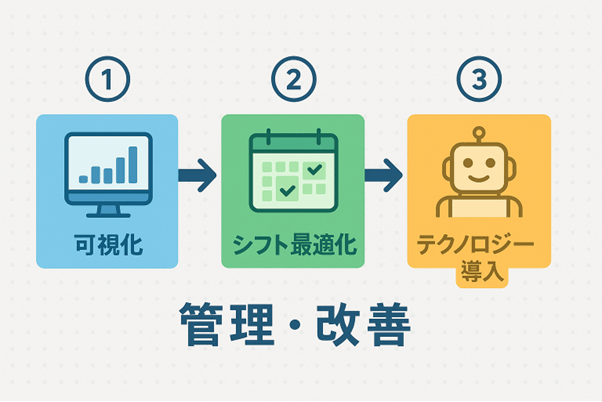

3-1.数値の可視化とモニタリング

コールセンター稼働率を適切に管理するためには、まず数値を可視化する仕組みづくりが必要です。CTIシステムを活用して、通話時間や後処理時間、待機時間をリアルタイムに集計し、レポートやダッシュボードで確認できるようにしておきましょう。

さらに、同時にサービスレベルや放棄呼率などの指標も見える化すれば、稼働率がどの程度コールセンター全体のパフォーマンスに影響しているかを分析できます。一定期間ごとに管理者がこれらの数値を確認し、稼働率が偏っているならシフト再編や作業負荷のバランス調整を検討することが大切です。

3-2.シフト最適化とスケジュール管理

稼働率を適正水準に保つためには、コール予測に基づいたシフト最適化が不可欠です。曜日や時間帯ごとにコールボリュームが異なるため、ピーク時には必要人数を確保し、閑散期には人員を削減するなどの柔軟な対応が必要と言えます。大規模センターではWFM(workforce management)ツールを用いて、予測アルゴリズムと実際のコール履歴を照合しながら最適な配置を図る企業も増えています。

また、急な欠勤や変動にも柔軟に対応できるよう、業務をマルチスキル化しておくと稼働率を効率的に調整も可能です。たとえば複数の窓口を担当できるオペレーターが多ければ、繁忙の窓口へ一時的に人員をシフトしやすくなるでしょう。

3-3.テクノロジーによるサポート

稼働率の管理において、AIチャットボットや音声認識技術も大きく寄与します。よくある問い合わせや簡単な質問はチャットボットが自動対応し、オペレーターが対応すべきコールを減らすことが可能です。その結果、オペレーターは複雑な問い合わせに時間をかけられ、業務効率が上がるとともに稼働率が極端に偏るのを防げます。

さらに、ナレッジベースとFAQを整備すれば、オペレーターが回答内容を素早く検索できるため、通話時間や後処理時間を短縮しやすくなるでしょう。システムの使いやすさやマニュアル整備も稼働率コントロールに関わる重要な要素です。特に古いシステムや煩雑な手続きが残っていると、対応時間が伸びて結果的に稼働率の管理が難しくなるため、定期的なIT基盤の見直しも検討してみてください。

まとめ

コールセンター稼働率は、オペレーターのシフト全体のうち、実際に顧客対応や関連業務に費やしている割合を示す重要な指標です。おおむね80~85%ほどを目安に運営することで、コスト効率と顧客満足度のバランスを取りやすくなります。ただし、90%を超えて高止まりすると離職率やサービス品質の低下に直結しやすい点に注意が必要です。逆に70%を下回る場合は人員過多やモチベーションの問題が生じやすいため、シフトや業務プロセス全体を見直す必要があります。

稼働率とあわせてサービスレベルや放棄呼率などの周辺KPIを同時にチェックし、オペレーターの負荷が過剰になっていないか、あるいは稼働が低下していないかを継続的にモニタリングすることが効果的です。また、チャットボットやナレッジベースといった最新技術を活用することで、不必要な対応を自動化し、難易度の高い問い合わせにリソースを集中させる運用も可能になります。

コールセンターを円滑に運営し、顧客満足度を高めるためにも、まずは稼働率を的確に把握したうえで最適なシフト配置やシステム活用を検討してみてはいかがでしょうか。適切な稼働率と運用体制を構築することで、顧客に対して安定した対応を届けると同時に、人件費や離職リスクの低減につなげることができます。

コールセンターについてもっと詳細を知りたい、価格を知りたいなどのご要望ございましたら、「さえテル」詳細資料無料でダウンロードいただけます。料金体系がはっきりしており、資料やHPを見るだけで概算の運営費は把握できます。コアメンバーで電話対応する時間がもったいないと感じたら、ぜひ「さえテル」をお試しください。